英国王給仕人に乾杯!

2009年9月21日 更新

あらすじ

1963年頃、チェコスロヴァキアのプラハ。

赤い星の共産主義体制の監獄から、ヤン・ジーチェが出所して、ドイツ国境ぞいのズデーテン山中にむかう。そこは廃村。

住んでいるのはヤンのように処罰の余生を送るわずかな人だけ。

“教授”と野性的な少女マルツェラもそうした人々だ。

ヤンの住家となるのはかつてドイツ人が住んでいた廃屋で、窓の隅にはビールのジョッキが・・・。

制作国 :チェコ

日本公開日 :2006年12月20日

上映時間 :120分

監督 :イジー・メンツェル

脚本 :ボフミル・フラバル イジー・メンツェル

出演者

イヴァン・バルネフ オルフォジフ・カイゼル ユリア・イェンチ

「日比谷シャンテシネ」は「実録シアターシネマ」を始めてから観た映画館の中で一番の客の入りだった。

150席はある場内が、ほぼ満席。平日の昼前とは思えない。

スクリーンの最前列や端っこでは敵わないぞと思い、急いで席を確保する(シャンテシネは自由席)。

周りを見回すと客層は年寄り6:主婦3:その他1といった感じ。

後ろの席の老夫婦の会話から、お客の多さは、何かのテレビ番組でこの映画を宣伝していたのがキッカケだと分かった。

ミニシアターごときを宣伝しただけで、これだけ客を呼べるとは。

テレビは宣伝力において、まだまだ侮れない媒体なのかもしれない。

映画を観た帰りに、千代田線の電車内でおれに良く似た男を見た。

似ているといっても顔もそれ程似てないし、体格も違うんだけど、おれの特徴を見事に捉えている人だった。

おれは、あんまり自分の容姿に興味がない。自分の身体はどんなだったか思い出そうとしても、案外知らないことのほうが多いと思う。

そのくせ変なところは覚えていて、身体は痩せているのに太ももが異常に太いことや、アゴの裏のどの辺りにホクロがあるかなどを知ってたりする。

その男はおれが知っている数少ないおれの情報に見事に合致していた。

なので下手に顔や仕草が似ている人より、おれしか知らない特徴が似ていることで、鏡で見るより本当の自分を眺めている気分だった。

映画は主人公の男、ヤンが出獄するところから始まる。

15年の服役後、森での仕事を与えられたヤンは、そこで暮らしながら過去の自分の半生を思い返す。

幸運と不幸が交互に訪れる大海のような人生を。

ヤンが過去の自分を思い出す(または戒める)ときに、よく鏡が登場する。

回想の青年のヤンもまた、自分自身や愛した女たちを鏡に映している。

この映画で鏡は重要な小道具であり、言葉以上に月日を語る。

愛も、憎悪も、哀しみもまんべんなく鏡は映し出す。

そしてヤンが最後に鏡に映したものを知り、観客は人生のおかしさと難しさを噛み締める。

このチェコ映画のタイトルの給仕人、というのはヤンの半生の仕事で、彼の生涯の夢は百万長者になってホテルを持つこと。

そのために駅のソーセージ売りから、バーの給仕人、ホテルの給仕人、果てはナチスドイツの優秀な遺伝子を兵士に与えるための全裸の女性たちの給仕人にもなる。

ところが、劇中に英国王は出てこない。

家に帰って調べてみると「英国王 給仕人に乾杯!」というのはチェコのことわざで「あり得ないこと(ホラ話)」を指すようだ。

チェコの給仕人が英国の王様にお仕えするなどまずあり得ないかららしい。

邦題にするなら「へそで茶を沸かす」といったところだろうか。

これでは客は入らないだろう。それに映画を観た後だと、なかなか奥深いタイトルになっている。

おれは恥ずかしながら、この映画をフランス映画だと思っていた。

言葉もフランス語の発音に似ているし、映画全体に流れる感覚が、あのパトリス・ルコントの「髪結いの亭主」のフランス感覚がもろに出ていたからだ。

いや、それだけではない。フェリーニの「甘い生活」の自堕落やヴィスコンティの「ルードヴィヒ」のあの豪華な料理、果てはパゾリーニの「ソドムの市」まで、この日本人には馴みのないチェコ映画は吸収していたのだ!

おそらく監督は大の映画好きで、よく勉強したのだろう。

これ一本で他のチェコ映画に興味をもたれた人は、おれ以外にもいっぱいいたのではないかと思う。

人間はどの時代も奪われ、また奪う側に回る。それは気まぐれなルーレットのようでヤンはその両方を経験する。

チェコスロバキアが最初ドイツ人を迫害していたことをおれは知らなかった。

おれはチェコ人は歴史の被害者という先入観があったのだが、それはドイツ軍に占領された後の話で、以前は彼らも同じようなことをしていたのだ。

たまたまドイツ人を愛したために難を逃れたヤンの運命も、一歩間違えば終わっていたかもしれない。

この映画が面白いのはヤンの一個人の浮き沈みを描きながら、チェコの歴史そのものの波乱に満ちた半生を魅せていることだ。またその魅せ方がいい。

本当ならもっと悲惨な話になるところを、監督の手腕によって上質なコメディタッチ(ミュージカルのようでもある)に仕上げている。

例えば、ホテルに泊まっている、時の大富豪が目覚まし代わりに拳銃をパンパンぶっぱなすシーン。

あらゆる娯楽を楽しみつくし、脳が焼かれたその金持ちの末路が拳銃自殺という皮肉。

ソーセージ売りのときに金持ちのお客から失敬したお金を(このシーンがまた爆笑!)。

半世紀後、ちゃんと覚えていて返す場面の暖かさ。こんな宝石のような場面がいっぱい詰まった宝石箱の映画。おれは大傑作だと太鼓判を押します。

時間があれば本当にまた観に行きたい。まさしく映画とはこれ。

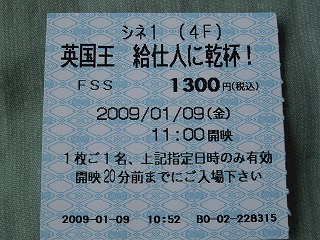

2009年1月9日 日比谷シャンテシネにて鑑賞

一覧に戻る