おくりびと

2009年11月16日 更新

あらすじ

「あぁこの広告、誤植だな。"旅のお手伝い"ではなくて、安らかな"旅立ちのお手伝い"。」

求人広告を手にNKエージェントを訪れた主人公・大悟(本木雅弘)は、社長の佐々木(山﨑努)から思いもよらない業務内容を告げられる。

それは【納棺(のうかん)】、遺体を棺に納める仕事だった。

戸惑いながらも、妻の美香(広末涼子)には冠婚葬祭関係=結婚式場の仕事と偽り、納棺師(のうかんし)の見習いとして働き出す大悟。

美人だと思ったらニューハーフだった青年、幼い娘を残して亡くなった母親、沢山のキスマークで送り出される大往生のおじいちゃん・・・

そこには、さまざまな境遇のお別れが待っていた!

制作国 :日本

上映時間 :130分

公開日 :2008年9月13日

配給 :松竹

監督 :滝田洋二郎

脚本 :小山薫堂

出演者 :本木雅弘 広末涼子 山崎勉 峰岸徹

高校生の頃、文学系の友達とよく「死」について語り合った。

進学、あるいは就職を真剣に考え出す時期だったので、人生の見通しがぼんやりとつき始めていて、子供のときには考えなくて良いものをいっぱい考えている時期だった。

就職。結婚。昇進。子供。マイホーム。貯金。年金。定年。老後。その先。「死」もそのひとつだった。

若さゆえに哲学的なことを語り合うのに異常なまでのカタルシスを覚えていたから、このテーマに話は尽きなかった。

色んなことを話し合ったが、おれたちに一つだけ共通していたのは「死んだら残るのはゴミだ」という考えだった。

そこに想いも霊魂もなく、ただ、肉塊があるだけだ、と。

17才のおれと親友は自分が死んだら、遺体を庭に埋めて欲しいと願った。

もっといえば葬式さえあげなくていい。死んだ人間に対して生きている者が無駄にお金を使う必要はない。

そのお金を恵まれない子供たちに送ってあげた方がどれだけの人が助かるか。

偉そうなことをのたまったものだが、おれたちは感覚的には無信教であり、まだ世間知らずのガキだった。

あれから5年経ち、今この文章を書いているおれはあの頃とまるで違う「死生観」を持っている。

5年という月日でじわじわと変わってきたのではない。

ただ、一本の映画を観ただけだ。

東京でチェロ奏者をしている大悟は劇団が潰れたことと才能に限界を感じていたことで見切りをつけ、実家のある山形に妻と一緒に帰る。

求人広告に載っていた旅行代理店会社に採用されるが、本当は死んだ人を納棺する仕事だった。

遺体を扱う「納棺」という仕事に神経をすり減らしながらも、社長の死化粧するときの手際のよさに惹かれてゆく。

仕事に慣れ始めた頃、隠していた仕事のことが妻にばれてしまい家を出て行かれ・・・。

これほどオリジナリティー溢れる脚本は「それでもボクはやってない」以来じゃないかと思う。

「納棺師」という日本人にほとんど知られていない裏の仕事をここまで分かりやすく、人間の血の通った一本にしていながら、テンポがいいので

130分があっという間に過ぎていく。いまハリウッド日本問わずホンがないと嘆いているがそんなの嘘じゃないかと思う。

探そうとしないだけで描くべき題材はいくつも転がっている。この「おくりびと」のように。

勿論、題材だけで映画は成功しない。繊細なテーマを扱うほど、それに見合った役者を探さなければならない。

その点で主演の本木は大成功だったというべきだろう。彼以上にこの役に見合う人物をちょっと想像できない。

「チェロ奏者」と「納棺師」の間を行き来しながら進む物語の中で重要なのはどちらも「動き」だ。

1週間そこらで付け焼刃の動作を覚えても、すぐにばれてしまうし、所詮作り物だから、と納得すると途端にレベルがガタ落ちする。

本木は相当猛練習を積んだのだろう。チェロは元々弾けたのかもしれないが、納棺までの作法や死化粧の美しい動きは一長一短で身につけられるものではなかったはずだ。

一種、能を見ているような日本的な静の「美」に心が打たれる。

本木の日本人とはどこか違う西洋的な雰囲気の顔も、神聖な行為をしているのだという認識に一役買っている。

山崎勉を含め、脇を固める役者陣もいい。特に納棺会社のデスク役の女性なんて、その役を演るために生まれてきたかのような表情で、名優ぞろいの今作の中で群を抜いてよかった。

一重と二重の中間の目、その下のクマ、かすれた声。

ああいうのは直感で探さないと絶対に見つからない人だ。逆にヒロインの広末がいただけない。

久しぶりに顔を見たらおばさんになっていて驚いたが、役柄としてはその方がいい。

問題は広末が20代前半くらいを意識して演技していることだ。

キャストの中で浮いてるし、年甲斐もなくキャピキャピしてると見てるこっちが疲れてくる。もう少し年上の演技をして欲しかった。

伏線の張り巡らせ方とその回収が素晴らしく、おれが一番驚いたのは脚本の向こう側を全く意識せずに観れたことだ。

要は「仕掛け」を全く感じさせない映画だったこと。

これは「実録シアターシネマ」を書いていて初めての衝撃だった。

作中に意外な展開が訪れたり、冒頭から積み上げてきた伏線が明らかになっても、「してやられた」感がないのだ。

おれがオチが途中で分かってしまってもなんら評価が変わらなかったのは、この映画はそういうものではないと悟っていたからに他ならない。

これは嬉しい誤算だった。加えて、随所に出てくる必然性のないカットが無類にいい。

実家の階段をあがったところにあるイスや、本木の顔が青白く映える家の壁などだ。

なぜあんなとこにイスが?と思ってしまうのだが雰囲気に飲まれてしまうあの感じがたまらない。

だから泣いている観客は映画に「泣かされて」いるのでなく、それぞれがスクリーンから汲み取って感情が溢れて「涙して」いるのだと分かる。

劇中の人が亡くなっても、その死に顔はどこかで会ったことのある人、自分の親しい人を想起させ、自らがその床にいるような錯覚を受ける。

葬式のシーンがダイジェストで流れるシーンで、その度に悲しい気持ちになるのもその為だろう。

映画を観ている最中に家の仏壇や家族の顔が浮かんだのはおれ一人ではないはずだ。

人が死に、形として追悼する儀式。

これは脈々と受け継がれてきた歴史であり、日本人の想いそのものだったのだ。

お金や生きている人のことを言っていたおれは子供だった。

生きている人の為に葬儀はあるのだ。亡くなった人を信じているが為に。

「おくりびと」は日本人であることの誇りを思い出させてくれる大傑作だ。

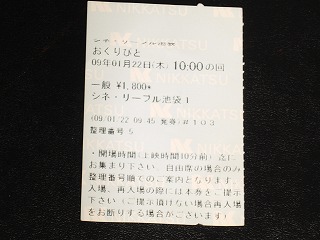

2009年1月22日 シネリーブル池袋にて鑑賞

一覧に戻る