ぐるりのこと。

2010年2月1日 更新

あらすじ

1993年、何事にもきちょうめんな妻の翔子(木村多江)と法廷画家の夫カナオ(リリー・フランキー)は、子どもを授かった幸せをかみしめていた。どこにでもいるような幸せな夫婦だったが、あるとき子どもを亡くしてしまい、その悲しみから翔子は心を病んでしまう。そんな翔子をカナオは温かく支え続け、2人の生活は少しずつ平穏を取り戻してゆく・・・

制作国 :日本

公開 :2008年6月7日

上映時間 :140分

配給 :ビターズ・エンド

監督・脚本 :橋口亮輔

出演者

木村多江 リリイ・フランキー 倍賞千恵子 寺島進 安藤玉恵

新文芸坐は東池袋のビルの三階にある。映画館に行くにはビル正面のエレベーターに乗るか、脇の階段を使う。

おれはエレベーターが上にいたら階段、下りてきているエレベーターを待ってる人がいたら同乗するようにしている。

ところが、この日はちょっと状況が変わっていた。ビルの外まで長蛇の列。たまに混んでいるときは階段中ほどまで列ができるときはあったが、こんなに多いのは初めてだ。

仕方なく列の最後尾に並んでしばらくすると、おかしなことに気付く。

誰もエレベーターを使ってないのだ。ずっと一階で停止しているそれに誰も気付かない訳がない。

では、何故?横の階数表を見る。そのとき、おれはあることに気付き、列を離れ、エレベーターに乗った。

列に並んでいる人たちをほくそ笑み、「閉じる」ボタンを押す。そう、あの行列は映画を観るための並びではなかったのだ。

「2F パチンコ」の文字を見たとき、おれはそう確信した。現在9時45分。

パチンコの列と言うのは順番厳守であるからエレベーターで割り込みなど出来ない。

そもそも二階までエレベーターに乗るという発想がないのだろう。故に彼らはスルー。

おそらくあの列の中には映画の列だと勘違いして並んでいる人もいるだろう。その愚直さが人の列を外まで押し出しだしたのだ。

おれはふたたびほくそ笑む。そんな感覚の鈍いやつらが映画を観たところでどこまで理解できるのか怪しいもんだ。

ただ、馬鹿の一つ覚えみたいに何も考えずに人の後ろに並ぶ。疑う、考える、ということの放棄は、彼らの実人生を幾度となく貶めてきただろう。

それでもまだ気付かない。哀しいことだ。チン。三階に着きドアが開く。そこに広がっていた光景は・・・光景は・・・ビルの外から続いている人の群れであった。

映画館の乗務員が押さないようにと叫んでいる。ひしめき合い、一歩でも進もうと争う人々。おれはそっと微笑み、エレベーターの一階のボタンを押した。

この日は大入り満員であった。シアターシネマの中でも最高の入りだろう。

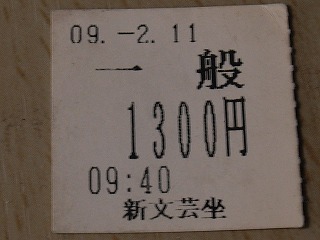

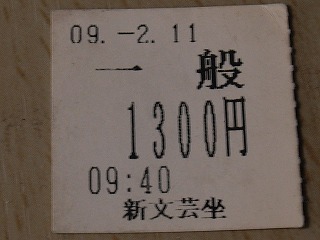

名画座に人がわんさかしているのは見ていて何ともシュールだったが、祝日であったことと、数ヶ月前まで1800円でやっていた新作が二本立てで1300円で観れるとなると、やっぱり足を運びたくなる。

それにこの日の二本はキネマ旬報で二位と六位に輝いた作品である。観ておいてもハズレはないだろうという読みかもしれない。

今日は先に観た一本、キネマ旬報第二位「ぐるりのこと。」について書く(ちなみに一位はおくりびとである)。

ちなみに今回は初めて予告編抜きで映画を観た。混雑による上映時間延長をしたので、その配慮だろう。

真っ暗な画面からいきなり本編の映像が飛び込んでくるのはちょっとした興奮だった。映画を何本も観ていると予告編が自然と観る前の心構えの時間になっているのだ。

靴ヒモを結んでいる途中で外に引っ張り出されたような気分だった(闇の子供たちも同様だった)。

上映中、おれはふと給仕人 英国王に乾杯!を思い出していた。

全くつながりのない映画を何故急に思い出したのか。クローンは故郷をめざすで書いたような擬似映画体験とも違う。

今考えてみるに、双方の主人公の境遇がどこか似ていたからではないかと思う。

設定の話ではなく、時代の波に巻き込まれながら、どこか傍観しているような姿勢だ。

変動する90年代を生きながら、そのことには深く考えすぎないようにして自分を保つ。

カナオの妻、翔子は考えすぎたために、自身の不幸も重なってうつになってしまった。

地下鉄サリン事件、幼児殺害、日々テレビやネットから発せられる閉塞感は直接はそれに関わらない人たちも不安にし、時に不幸にした。この物語の登場人物たちもそういった鬱屈した事件が流れる世の中を背景に、ただ働き、生きているだけだが、徐々に空気が変わってゆくのが分かる。

普通なら、そういう不安が的中する事件を起こして話を盛り上げるところだが、この映画はそれをしない。

映画の基本である「何を描かないか」=イメージさせるか、をしっかり守っている。

夫婦愛もテーマのひとつではあるが決してメインではない。

おそらく場内の五分の四は「夫婦愛」のみの映画だと思っただろう(そうともとれる作り方をしている)。

それだけでも1800円払う価値はある丁寧な男女の描写だ。特にリリー・フフランキーは客寄せパンダ以上の仕事をしていて、男から見ても憧れるダサカッコよさを放っている。

その辺のおっさんがいうとキモい下ネタギャグも、リリーが言うと妙に惚れ惚れする。

何も考えてないようで、実はしっかり考えているというキャラにもピッタリだ。木村多江もそんなカナオのキャラに応え、カナオのゆるさに怒りながらも夫婦のバランスを壊さない演技で安心して見れる。

「こんな家庭を持ちたいわあ」といううっとりビームが場内のあらゆるところから飛び交っていた。

ところが本当のところは世の中の不安な流れがドラマを(ゆっくりとではあるが)加速させている。

キネ旬で高く評価されたのもこういった二重構造が評論家の心を掴んだのだろう。

とはいえおれはそこまで好きになれなかった。十年後、この映画の内容を覚えている自信がない。

要するに線が細いのだ。タッチではなく、90年代の閉塞感と、そこに生きる夫婦の絆にメリハリがなさすぎる。

それが味なのかもしれないが、こういう静かな映画でも、静寂からくるインパクトというべきポイントは必要だ。

盛り上げどころの翔子の父のエピソードもどこか埋もれてしまっていて、ふーんという印象に収まってしまう。この二重構造とプラスアルファ何か引き付ける要素が欲しかった。

おくりびとがキネ旬一位になったのも、その引き付ける要素を持っていたからに他ならない。

その要素はいくつかあるが、ぐるりのこと。でも真似できたと思うのが、知られていない職業に対するトリビア的面白さだ。

おくりびとでは納棺師の仕事ぶりが映画を立てていた。ぐるりのこと。もカナオがテレビの法廷画家という特異な仕事に就いてからの30分は抜群に面白かった。

傍聴席の一番前を陣取って、判決を聞いてから他の局より早くニュース速報にするため、裁判中にもかかわらず全力で部屋を出て行く記者の姿や、顔、手、足のアップを一枚の画用紙に書く画家たちが前で横一列に並んでいるなど、興味深くて面白い。

もっと掘り下げられたはずなのに一歩引いたのは作風のタッチを壊さないためかもしれないが、観客の印象に残るのはそういうディティールなのだ。少なくとも、おれはもっと観たかった。

2009年2月11日 池袋新文芸座にて鑑賞

一覧に戻る